Scrivi Fondazione Hapax ETS – Codice fiscale 97868180015 nella tua dichiarazione dei redditi.

Carlo Brosio Psicoanalista membro ordinario con funzioni di training della Società Psicoanalitica Italiana e full member IPA

Elena Camerone Psichiatra e psicoterapeuta

Si propone un percorso di apprendimento e riflessione sulla nascita e lo sviluppo del fondamentale concetto clinico di nevrosi ossessiva nell’ambito della psicoanalisi.

I testi su cui si incerniera la discussione sono gli imprescindibili saggi freudiani sotto citati, i lavori della scuola kleiniana e post kleiniana e il lavoro monografico della “Rivista di Psicoanalisi” sulla nevrosi ossessiva a cura di Enrico Mangini, che offre un quadro dell’evoluzione del concetto clinico e della sua riconfigurazione alla luce del cambiamento di paradigma avvenuto con l’avvento della prospettiva interpersonale in psicoanalisi.

Gli scritti di Freud sulla nevrosi ossessiva

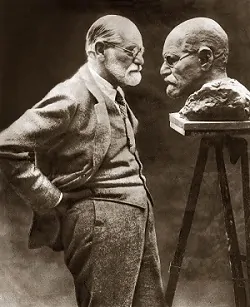

All’inizio del secolo con Il caso dell’uomo dei topi (1909) Sigmund Freud si trova davanti ad una delle più affascinanti e misteriose patologie mentali che contribuirà a far uscire dalle nebbie del misticismo ottocentesco permettendone una comprensione clinica. Le sue costruzioni esplicative resero praticabile un avvicinamento ai tormenti dell’ossessivo, ai suoi dubbi, ai suoi rituali e ruminazioni. La descrizione psicoanalitica della nevrosi ossessiva compiuta da Freud ha reso atto della lotta senza quartiere affrontata da questo giovane paziente contro la sofferenza psichica: la sua ambivalenza, il bisogno disperato di controllo delle emozioni, la lotta contro i desideri proibiti, la qualità rigida e implacabile delle sue proibizioni interne, la necessità, per sopravvivere psichicamente, di fare ricorso al pensiero magico.

Già nel 1907 in Azioni ossessive e pratiche religiose Freud focalizza il tema del rapporto fra ossessività e rituali cerimoniali indicando nella nevrosi ossessiva la religione privata dell’individuo. E ancora in Totem e Tabù (1912-13) torna sulla concordanza fra fenomeni ossessivi e rituali magici delle società arcaiche. Nel 1925 con Inibizione, sintomo e angoscia egli riprende più distesamente il concetto di “rendere non accaduto” già incontrato nell’analisi dell’Uomo dei topi, che qui diventa una delle radici del cerimoniale ossessivo e consente la comprensione della coazione a ripetere.

Il genio di Freud permise di assegnare alla nevrosi ossessiva un posto stabile fra i grandi quadri nosografici inaugurati dalla psicoanalisi: egli infatti definì la specificità eziopatologica di questa nevrosi dal punto di vista dei meccanismi di difesa (spostamento dell’affetto, isolamento, annullamento retroattivo), dal punto di vista pulsionale (ambivalenza, fissazione anale, regressione), topico (interiorizzazione di un super-io crudele) e relazionale (sado-masochismo, carattere anale).

I contributi successivi e il consolidamento del modello clinico-teorico: Anna Freud, la scuola kleiniana

I contributi successivi a Freud sono ben sintetizzati dalle osservazioni di Anna Freud presentate al termine del Congresso dell’International Psychoanalytic Association del 1965 sulla nevrosi ossessiva, che sostanzialmente ribadiscono le posizioni classiche: centralità dei fattori costituzionali responsabili dell’intensità anomala delle tendenze sadico-anali e della scelta da parte del nevrotico ossessivo degli specifici meccanismi di difesa che determinano il quadro sintomatologico. Aspecificità, dal punto di vista eziologico, della ricerca di cause determinanti il disturbo ossessivo nello sviluppo precoce del bambino; importanza delle relazioni famigliari e delle modalità di educazione nell’attivare invece la regressione e la conseguente fissazione alla fase anale determinata dalle tendenze libidiche costituzionali; difetto della funzione sintetica e conseguente difficoltà nella fusione di amore/odio, passività/attività, mascolinità/femminilità.

L’approccio alla nevrosi ossessiva è quindi rimasto saldamente ancorato ai concetti metapsicologici della tradizione classica, mentre si è assistito a sempre più sottili quanto utili distinzioni in ambito clinico-diagnostico fra nevrosi ossessiva propriamente detta, manifestazioni ossessive, carattere ossessivo, tratto e stile ossessivo. Si veda al proposito: Savo Spaçal, La nevrosi ossessiva, in A. A. Semi (a cura di), Trattato di psicoanalisi, Raffaello Cortina Editore, Milano 1989.

Grande lavoro è stato fatto, attraverso l’osservazione e il trattamento dei pazienti ossessivi, per individuare le peculiari difese che distinguono questa patologia: isolamento, spostamento, annullamento, depersonalizzazione sono i meccanismi difensivi specifici attraverso i quali l’ossessivo si protegge da angosce insopportabili.

Il successivo apporto della scuola kleiniana sviluppa il tema dell’ossessività individuando l’evolversi della qualità dei fenomeni ossessivi, che procedono da un’ossessività primitiva caratterizzata da angosce psicotiche legate al controllo e al dominio fino ai meccanismi ossessivi connessi alla riparazione dell’oggetto e accompagnati quindi dalla cura, dall’amore e dalla considerazione per esso.

Tra i più importanti successori della Klein, Donald Meltzer nel 1975 considera l’utilizzo difensivo dei meccanismi ossessivi in bambini autistici come tentativo di ipersemplificazione massiva dell’esperienza attraverso la separazione e il controllo onnipotente sugli oggetti interni o esterni.

La nevrosi ossessiva nel pensiero psicoanalitico contemporaneo: la monografia sulla nevrosi ossessiva a cura di Mangini

Nella letteratura internazionale contemporanea viene evidenziata la necessità di costruire condizioni di fiducia nella relazione analitica mantenendo viva l’attenzione ad evitare che il sintomo ossessivo aderisca, rinvigorendosi, alle ritualizzazioni del setting o dell’analista. Il peculiare metodo delle libere associazioni è infatti particolarmente ostico all’ossessivo che tende a vivere come una grave minaccia il libero flusso dei contenuti che si presentano alla coscienza come portatori di quote di emozioni avvertite come incontrollabili. La stessa interpretazione è spesso percepita dal paziente come contropartita quantitativa dell’onorario elargito all’analista quando non direttamente intrusiva e sadica. La relazione analitica è quindi costantemente polarizzata dal conflitto fra il bisogno dell’ossessivo di porre fine al proprio soffocante isolamento affettivo e la grande angoscia che promuove una condizione di intimità nel rapporto.

L’evidenza clinico-teorica dell’impossibilità di permanere oggi nel quadro concettuale di una psicologia unipersonale ancorata al modello pulsionale freudiano, di cui è paradigma la cura del paziente ossessivo, rende necessario costruire nuovi modelli psicopatologici e terapeutici che tengano conto dell’importanza non solo dell’equazione personale dell’analista, ma della complessa interazione della coppia analitica e degli apporti legati all’ipotesi traumatica dell’eziologia della sofferenza mentale. Un’ipotesi che, in questa prospettiva, supera l’eziopatogenesi del conflitto intrapsichico della nevrosi ossessiva, considera l’ambiente primario deficitario in relazione al predominio dei criteri quantitativi nelle prime relazioni oggettuali che non consentirebbe al bambino di sostare sufficientemente nell’area fusionale: una madre inadeguata a vivere essa stessa l’esperienza che sta attraversando non riuscirebbe a farsi usare come oggetto trasformativo accettando naturalmente la rinuncia temporanea a una chiara demarcazione del confine del proprio sé. L’indisponibilità materna nel donarsi generosamente, senza calcolo, ma con calore e pienezza al contatto mentale e fisico non fornirebbe quell’ambiente necessario alle esperienze appropriate alle prime fasi dello sviluppo del bambino.

Complessivamente nella collettanea di Enrico Mangini del 2005 dal titolo La nevrosi ossessiva che riunisce testimonianze di analisti impegnati nella terapia del paziente ossessivo, sembra assumere rilevanza la funzione interpretativa veicolata da interventi più interlocutori e narrativi, destinati non solamente alla descrizione del mondo interno del paziente, ma anche alla costruzione di una reciproca sintonizzazione che possa facilitare i processi evolutivi della coppia analitica (Stern, 1998). Diventa centrale l’idea che l’innesco traumatico sia alla base di questa patologia. Incontrando questi individui mortificati nel loro diritto a esistere, l’analista potrà affrontare il loro isolamento e le loro ritualizzazioni ponendosi in ascolto di quegli elementi non ancora sufficientemente strutturati per essere riconoscibili: sensazioni, disagi somatici, immagini mentali e quant’altro percorra il campo emotivo in cerca di consistenza e parola. L’insorgere di riverberi controtransferali costituisce l’unica traccia da poter seguire per raggiungere isole di affetti spesso sorprendenti.

Studio dei testi:

E. Fachinelli, La freccia ferma, Adelphi, 1992

S. Freud, L’uomo dei topi, Bollati Boringhieri, 1976

S. Freud, Azioni ossessive e pratiche religiose, Bollati Boringhieri

Scrivi Fondazione Hapax ETS – Codice fiscale 97868180015 nella tua dichiarazione dei redditi.

Elena Camerone Psichiatra e psicoterapeuta

Elena Camerone

Tracciano una storia clinica e privata del cancro due libri dall’ampia eco, entrambi vincitori del Premio Pulitzer per l’incedere letterario, importanti per capire quella che ogni epoca potrebbe definire “la malattia del secolo”. Un’occasione per confrontare anche le differenze di cura e le possibilità di riuscita nei diversi Paesi, occidentali e non, laddove più o meno incidente è il sistema capitalistico della salute.

Dalla sua uscita, un decennio fa, L’Imperatore del male è diventato un testo fondamentale: per i professionisti e gli studiosi dell’oncologia per il rigore scientifico che lo sottende, quanto per ogni paziente o lettore che, pur privo di strumenti, voglia comprendere i meccanismi della malattia.

Il racconto segue anche la crescita professionale e l’evoluzione personale dell’autore, Siddhartha Mukherjee, allora giovane medico di origine indiana con studi accademici brillanti a Oxford, oggi oncologo e docente di fama presso la Columbia University di New York, nonché divulgatore scientifico pluripremiato.

All’origine della stesura del volume i rapporti umani dell’oncologo agli esordi con i suoi primi pazienti, con una paziente in particolare che, senza sottrarsi alla durezza di terapie reiterate ma ogni volta inefficaci, chiedeva almeno di comprendere contro cosa stava combattendo. Dal senso di impotenza e pietas del medico, che tra la letteratura scientifica non trovava un testo adatto a rispondere a quella domanda, è nato il volume: scritto proprio perché mancava. Ed ecco la prima “biografia del cancro”, frutto di sei anni di ricerche: un’opera monumentale di oltre 600 pagine, che ha il pregio di potersi leggere a più livelli di comprensione grazie all’estro letterario dell’autore.

Oltre che diario del biennio di specializzazione in oncologia, il volume racconta la storia dell’evoluzione del trattamento chirurgico e farmacologico dei tumori dall’antichità ad oggi. Dal papiro egizio “Smith” che per primo menziona la malattia, a Ippocrate che coniò il nome di “cancro”, fino a Galeno e successori, che con strumenti empirici tentarono di curare il male. Le prime cure concrete si avvalsero della chirurgia, tanto più efficace con l’introduzione di disinfezione e anestesia. Al rischio di recidive tentò di porre rimedio la scoperta dei Raggi x, e già arriviamo all’alba del XX secolo: una ricerca che prosegue oggi, affinché le nuove terapie chemioterapiche colpiscano soltanto i tessuti sani e contengano i danni collaterali. Focalizzato sul sistema sanitario statunitense, nell’alternanza di conquiste entusiasmanti e drammatici errori, il volume comprende un capitolo dedicato agli oncologi italiani: Umberto Veronesi e Gianni Bonadonna, esempio di collaborazione tra chirurgia e chemioterapia negli anni ’70. Prevenzione, cronicizzazione e genetica sono l’approccio dell’oncologia attuale.

Se le statistiche parlano di un aumento dei casi di cancro nel mondo (negli Usa una donna su tre e un uomo su due scopriranno di averlo nel corso della vita), la prossima “normalità” della malattia è auspicata dall’autore. Un cambiamento radicale dagli ultimi decenni, quando “cancro” era ancora parola impronunciabile.

«Non volevo esistere a livello simbolico quale immagine della malattia: sono una persona vera, con bisogni reali, e concreto è stato il mio percorso di paziente. Forse per questo la scrittura non mi riusciva, non ne andavo fiera, finché mi sono ricordata di essere una poetessa: potevo forzare il linguaggio». Lo ha detto Anne Boyer in una recente intervista a proposito del suo libro Non morire. L’autrice americana lo scrive, finalmente guarita, al termine del suo percorso di malata di cancro al seno, particolarmente aggressivo, diagnosticatole all’età di 41 anni.

Non si tratta di un racconto lineare, bensì di una raccolta di episodi, emozioni, pensieri registrati alla scoperta della malattia, dopo l’intervento, durante la chemioterapia. Paura, dolore, depressione attraversano la scrittura, ma come da intenti l’autrice rifiuta la narrazione attualmente in voga del cancro: ovvero un nemico interno al proprio corpo, contro il quale il paziente-guerriero deve ingaggiare una battaglia, da vincere anche grazie alla forza di volontà. «Una persona riceve una diagnosi, una terapia, e poi vive o muore. Se vive sarà un eroe o un’eroina, se muore sarà uno snodo narrativo» ha scritto la Boyer smascherando lo stereotipo ormai pervasivo, che dimentica tutti coloro che dal cancro non escono vincitori. Ma uscire dalla metafora del combattere non significa smettere di incoraggiare le donne malate di cancro al seno, bensì liberarle dal meccanismo dell’equazione tra atteggiamento e risultato. «Morire di cancro non è una prova della debolezza o del fallimento morale dei morti» infierisce l’autrice. «Il fallimento morale del cancro è invece nel mondo che fa ammalare le persone, le manda in bancarotta per una cura e le fa ulteriormente ammalare, infine le incolpa delle loro morti». Con riferimento al sistema sanitario americano presso il quale si è curata, la Boyer sostiene che addossare la responsabilità della guarigione sul malato significhi allontanare lo sguardo della collettività dalle colpe sociali e ambientali, nonché dal peso del business capitalistico della salute. Censo, classe, istruzione, etnia, genere determineranno l’accesso alle cure e il loro successo, non l’atteggiamento emotivo e la forza di volontà di chi soffre della malattia.

Da scrittrice ed ex malata, Anne Boyer non dimentica infine di liberare lo scrittore che abbia vissuto l’esperienza della malattia sulla propria pelle dall’obbligo morale di narrarsi, quasi imposto a chi abbia la fortuna di guarire.

Studio dei testi:

Anne Boyer, Non morire, La Nave di Teseo, 2020

Siddhartha Mukherjee, L’imperatore del male. Una biografia del cancro, Mondadori, 2020

Scrivi Fondazione Hapax ETS – Codice fiscale 97868180015 nella tua dichiarazione dei redditi.

Vincenzo Villari Direttore del Dipartimento di Neuroscienze e Salute Mentale dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino

Elena Camerone Psichiatra e psicoterapeuta

Il corso intende proporre una riflessione sulle dimensioni individuali e sociali dell’identità attraverso lo studio di un testo di Giovanni Jervis e la lettura di tre brevi testi letterari.

Giovanni Jervis nel suo libro del 1997 La conquista dell’identità affronta un tema centrale per l’individuo e per la società. L’identità individuale e collettiva è oggi argomento critico per la grande quantità di stimoli e cambiamenti a cui tutti siamo sottoposti e che rendono necessario da un lato un forte “ancoraggio” e dall’altro capacità evolutive talvolta anche frenetiche. L’identità è la possibilità di riconoscersi ed essere riconosciuti dagli altri quindi ha una componente intrapsichica e una sociale. Questa consiste nel modo in cui gli altri ci percepiscono e dal rimando che ci danno della loro percezione che, quindi, si confronta con l’immagine che ciascuno ha di sé. Altro aspetto della componente sociale dell’identità è rappresentato da quello che ciascuno pensa di come gli altri lo percepiscano. Per la definizione della componente intrapsichica è fondamentale la dimensione diacronica che coincide con la biografia e la capacità di narrarsi (identità narrativa) il cui corrispettivo sociale è rappresentato dalla riconoscibilità che persiste, nonostante gli inevitabili cambiamenti che avvengono nel tempo. Vi è un continuo scambio tra queste due dimensioni talché la continuità intrapsichica si basa anche sulla riconoscibilità sociale che contribuisce a dare il senso di sé. Il problema dell’identità va oltre la dimensione individuale e riguarda entità sovra individuali (i gruppi, le nazioni, le popolazioni, ecc.) e costituisce la base per la definizione dell’identità etnica.

I seguenti testi garantiscono un approfondimento sia di tipo clinico, sia in una prospettiva più ampia e multidisciplinare delle tre dimensioni identitarie prima presentate: quello che uno pensa di sé, quello che gli altri pensano di noi, quello che uno pensa che gli altri pensano di lui.

La metamorfosi di Franz Kafka. Il brutto sogno di Gregor Samsa non svanisce con il risveglio diventando così una convinzione identitaria presto condivisa anche dai familiari. La sua nuova identità così lo imprigiona e risulta talmente inaccettabile e odiosa per tutti che i suoi familiari giungono all’atto estremo di eliminarlo.

I baffi di Emmanuel Carrère. Il protagonista si taglia i baffi un po’ così, un po’ per stupire Agnès, la moglie, che però non mostra alcuno stupore e gli dice che non ha mai avuto i baffi. Aspettando che il gioco finisca, l’uomo vede con crescente stupore che anche amici e colleghi negano che lui li abbia mai avuti. Così cresce il malessere che diventa angoscia quando Agnès, col fare risoluto di chi vuole porre fine a un capriccio, raschia via i baffi dalla foto della carta d’identità. Da qual momento l’angoscia cresce e dilaga oltre i confini del sé, così l’identità si disperde nel mondo fino a giungere a conseguenze estreme.

La panne di Friedrich Dürernmatt. Il rappresentante di commercio Alfredo Traps si trova per caso in compagnia di persone che trascorrono il loro lento tempo da pensionati facendo un gioco di simulazione di processi storici. In cambio della cena egli dovrà fare l’imputato: la sua identità cade, così, in un gioco di rimandi surreali in cui perde il rapporto con la realtà. L’azione progressiva, e forse anche un po’ sadica dei suoi ospiti, lo porta in una condizione di totale alienazione, vittima di un gioco forse in origine anche bonario, ma troppo sottile – e implacabile – per lui che non riesce a coglierlo per quello che è. Quindi quella che i suoi occasionali compagni di gioco ritengono essere la sua identità transitoria utile al divertimento di una sera, diventa per lui talmente vera da spingerlo all’estrema conclusione. Gustosissimo e macabro il commento dei compagni che lo rimproverano di aver rovinato il divertimento: “Alfredo, mio caro Alfredo! Ma cosa ti sei messo in testa, santo cielo? Ci rovini la più bella serata della nostra vita!”.

In questi tre brevi deliziosi racconti vengono magistralmente descritte le tre dimensioni identitarie prima enunciate: Gregor Samsa si sente insetto convincendo tutti, ben oltre gli affetti familiari; Agnès e i suoi amici pensano una cosa non vera spingendo, così, il protagonista all’autodistruzione; Alfredo Traps è talmente devastato da quello che pensa che i suoi compagni pensino di lui da perdere completamente la lucidità e maturare la profonda convinzione di essere un criminale. E tutte e tre le storie si concludono con la morte, inevitabile conseguenza della dissoluzione dell’identità.

Studio dei testi:

Giovanni Jervis, La conquista dell’identità, TheDotCompany, 2020

Franz Kafka, La metamorfosi, BUR, 2013

Emmanuel Carrere, I baffi, Adelphi, 2020

Friedrich Dürrenmatt, La panne. Una storia ancora possibile, Adelphi, 2014

Scrivi Fondazione Hapax ETS – Codice fiscale 97868180015 nella tua dichiarazione dei redditi.

Vincenzo Villari Direttore del Dipartimento di Neuroscienze e Salute Mentale dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino

Elena Camerone Psichiatra e psicoterapeuta

L’uomo desidera sempre un oggetto mostruoso.

E la sua vita assume valore soltanto se la consacra interamente a tale inseguimento.

Jean Giono, “Pour saluter Melville”, 1941, trad. it. Guanda, 2020

Articolato su due testi, il corso propone una riflessione sulle teorie psicopatologiche e psicodinamiche che spiegano, o tentano di illustrare, i meccanismi attraverso i quali l’angoscia si manifesta e si trasforma in sintomi strutturati, configurando le diverse forme cliniche.

Inibizione, sintomo e angoscia (1925), classico lavoro della riflessione matura di Sigmund Freud, si basa sulla necessità di distinguere la genesi dell’angoscia da quella dei sintomi, che vengono, quindi, posti su piani diversi. In questo il lavoro di Freud assume una dimensione psicopatologica, oltre che psicodinamica. Infatti egli ipotizza che l’angoscia origini primariamente dal trauma della nascita e della separazione dalla madre. Ciò assume innanzitutto un significato di trauma biologico vista l’immaturità del neonato come organismo e la sua totale dipendenza dalla madre senza la quale la sopravvivenza sarebbe impossibile. In seguito subentra una dimensione psicologica dell’angoscia che Freud in un primo momento mette in relazione all’angoscia di castrazione, anche se si mostra subito incerto sulla possibilità esplicativa di tale modello che in parte critica rendendosi conto della difficoltà di applicarla al genere femminile. Successivamente l’angoscia diviene tout court angoscia di morte. I sintomi (fobici, ossessivi, isterici) invece nascono dalla necessità di alleviare la tensione indotta dall’angoscia che viene così trasformata dall’apparato psichico in manifestazioni più stabili e tollerabili, anche se in parte disfunzionali.

In Mondi psicopatologici Giovanni Stanghellini e Milena Mancini introducono l’importante distinzione tra umore e affetti e illustrano il meccanismo psicopatologico secondo il quale i primi si trasformano nei secondi. L’umore è uno stato soggettivo non focalizzato e quindi molto più angoscioso, a differenza dell’affetto che, essendo focalizzato è più facile da mentalizzare ed evacuare. Inoltre l’umore si accompagna a una scarsa o nulla consapevolezza delle sue origini e motivazioni intrapsichiche, mentre l’affetto è legato a una rappresentazione da cui deriva l’idea che l’oggetto sia il responsabile dello stato di angoscia che viene così evacuato. Importante anche il concetto di organizzatore psicopatologico che viene introdotto più avanti e che è strettamente connesso al processo euristico che serve a guidare la conoscenza e la comprensione degli aspetti psicopatologici dell’altro e quindi anche al processo diagnostico. Tale dimensione si configura dunque in uno spazio intersoggettivo in cui il terapeuta mentalizza la condizione dell’altro e poi la trasforma in una dimensione linguistico-descrittiva nell’ambito del processo di diagnosi che, così, è già parte del progetto/processo di cura.

Studio dei testi:

Sigmund Freud, Inibizione sintomo e angoscia (capitoli 2-10), Bollati Boringhieri, 1988

Giovanni Stanghellini, Milena Mancini, Mondi psicopatologici (capitolo 9), Edizioni Edra, 2018

Ulteriori letture consigliate:

– Carl Jaspers, Psicopatologia generale, parte quarta, cap. 2, pp. 685-718, Il pensiero scientifico editore, 1964

– Nina Coltart, Pensare l’impensabile, capitoli 4 e 5, pp. 45-76, Raffaello Cortina Editore, 2017

– Shitij Kapur, Psychosis as a State of Aberrant Salience: A Framework Linking Biology, Phenomenology, and Pharmacology in Schizophrenia, in Am J Psychiatry 2003; 160:13–23

Scrivi Fondazione Hapax ETS – Codice fiscale 97868180015 nella tua dichiarazione dei redditi.

Armando Toscano Psicologo sociale e manager del Terzo Settore; fondatore di CORE-Lab e coordinatore dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia.

Elena Camerone Psichiatra e psicoterapeuta

Il tema della fine dell’umanità non può essere ignorato in questo passaggio storico cruciale, perché parte integrante dello Zeitgeist i cui siamo immersi.

Il cambiamento climatico e la conseguente crisi ambientale rendono evidente e trasportano sul piano tecnico quanto a livello culturale era già stato reso noto a partire dagli anni ‘90, con l’idea della “risk society” del sociologo tedesco Ulrich Beck (Risk Society: Towards a New Modernity, Sage 1992). La pandemia di Coronavirus, inoltre, catapulta l’intero Occidente in un tunnel temporale, lo proietta negli immaginari medioevali della peste bubbonica, tanto quanto in quelli distopici di un futuro senza prospettive. Nella pratica clinica, ma anche nell’analisi della contemporaneità, le professioni psichiatrica e psicologica sono chiamate a stare dentro i fenomeni, con una lettura teorica, ma anche fuori, comprendendoli epistemiologicamente.

Navigare nel sito web TEDxTorino del meteorologo Luca Mercalli aiuta ad avvicinarsi a un tema di cui si parla moltissimo ultimamente e di cui è bene possedere le coordinate principali. Sarà necessario sentirsi padroni almeno delle definizioni fondamentali, per poter costruire un discorso e uno sguardo consapevoli. Nella clip Crisi climatica e antropocene Mercalli schematizza la dinamica del cambiamento climatico, ne identifica le principali cause scatenanti, definisce i limiti alla crescita e gli accordi internazionali.

A supporto di un rafforzamento della competenza sulle tematiche legate al rischio, il paper From risk calculation to narratives of danger del filosofo argentino Silvio Funtowicz fornisce alcune antinomie utili a comprendere nel dettaglio i processi macroscopici in atto. Rischio e pericolo, calcolo e narrazione, tecnica e politica, sono categorie che configurano il dibattito attuale non solo sui cambiamenti (climatici, sociali, antropologici), ma anche sul ruolo che il sapere scientifico debba avere nella gestione della complessità e su come il sapere tecnico possa sposarsi con l’apertura democratica.

The end of History?, la critica storica del politologo statunitense Francis Fukuyama, costituisce un architrave del discorso sulla fine. L’idea che la Storia stessa possa essere giunta a una conclusione ha rappresentato una suggestione forte nelle Scienze Sociali, che devono riscoprire la propria funzione di interpreti ma anche di promotori del cambiamento. In particolare Fukuyama sottolinea l’impatto che la caduta del muro di Berlino ha avuto non solo sul piano politico, ma anche culturale. Se prima il dibattito tra liberismo e comunismo era globale e acceso, diffuso e animato, dopo il 1989 ogni posizione rischia di diventare complanare, interna allo stesso paradigma, e si ravvisa la tristezza dell’impossibilità di ricostruire e coagulare una critica esterna.

Il testo centrale, fulcro e collante agli argomenti-satellite suggeriti dai contributi di questo percorso, è un classico di Sigmund Freud: Il disagio della civiltà. Scritta nel 1929, l’anno della grande crisi che mise in luce la parziale inconsistenza del progetto razionalista borghese, è un’opera anomala nella sua proposta. Per la prima volta affronta il conflitto in una dimensione quasi cosmica, identificando il ruolo delle spinte contrapposte della pulsione sessuale e della pulsione distruttiva nella Storia e nell’evoluzione. La civiltà, sostiene Freud, controlla la pulsione distruttiva, la domina, «[…] coltiva le più alte attività psichiche, siano queste intellettuali, scientifiche o artistiche, e attribuisce alle idee una funzione di guida nella vita umana». L’interrogativo conclusivo dell’opera, tuttavia, lascia una sospensione potente: sarà in grado la civiltà di trattenere la pulsione distruttiva umana ancora a lungo?

Studio dei testi:

L. Mercalli, TEDx Talks, Crisi climatica e Antropocene. I problemi, le soluzioni, video

S. Funtowicz, From Risk Calculation to Narratives of Danger, paper

F. Fukuyama, The End of History? The National Interest, Summer 1989, paper

S. Freud, Il disagio della civiltà, Einaudi, 2010

Scrivi Fondazione Hapax ETS – Codice fiscale 97868180015 nella tua dichiarazione dei redditi.

Elena Camerone Psichiatra e psicoterapeuta

Mario Mattioda Consulente psicodinamico e operatore psicosociale. Collabora con diverse riviste tra cui “Psicoterapia e scienze umane”

Elena Camerone

L’isolamento che nel 2020 ha costretto tra le mura domestiche l’intera umanità induce a riflettere su opposti fenomeni di segregazione volontaria riconducibili alla claustrofilia. Sfuggire alla dimensione sociale cui vitalisticamente siamo spinti è una patologia psiconevrotica o un’espressione estrema di libertà?

Il testo preliminare Analisi terminabile e interminabile è una riflessione intorno a innumerevoli problemi teorici e di tecnica psicoanalitica, condotta da Sigmund Freud con sentire distaccato, venato di scetticismo. Un saggio crepuscolare, focalizzato sulla questione della durata della terapia e sulla possibilità di una fine naturale dell’analisi. L’autore è costretto ad ammettere che il lungo e faticoso processo terapeutico non garantisce la certezza della guarigione: la trasformazione del paziente avviene, ma spesso solo parzialmente. Possibili le ricadute, che tramutano la cura in una “segregazione” interminabile. Può succedere – dichiara infatti Freud – che il lavoro del terapeuta per contrastare il fattore quantitativo della forza pulsionale non sia in grado di aiutare in modo sufficiente l’Io dell’analizzando. L’incertezza dell’esito terapeutico e temporale della cura – cioè il suo prolungamento indefinito nel chiuso del setting analitico – è pertanto condizionata dal rapporto di forza esistente tra le istanze che si combattono nella psiche del paziente.

Di diverso parere è lo psicoanalista Elvio Fachinelli, che nel testo proposto, Claustrofilia, individua la causa dell’interminabilità dell’analisi non tanto nel conflitto pulsionale, quanto piuttosto nell’essere l’analisi stessa caduta vittima del proprio inconscio. Nell’essersi cioè ritirata in una dimensione claustrale, dove fra analista e paziente si stabilirebbe una relazione di “unità duale” che riproduce la relazione tra la madre e il neonato: un confortante adagiarsi nel claustrum, origine patologica del transfert simbiotico. La terapia, di conseguenza, rischia di essere assunta come riparo rispetto alla prospettiva di un mutamento» di rivelarsi per il paziente non un’opportunità di rilancio e riapertura esistenziale, ma al contrario nel «momento di una nuova e duratura otturazione» in una chiusura regressiva modellata sull’immagine primigenia dell’utero materno.

Non è più solo giapponese il fenomeno degli Hikikomori: sconfinato in Occidente, solo in Italia si stima siano almeno 30.000 gli adolescenti autoreclusi nella propria stanza, dopo aver abbandonato la scuola e ogni attività sportiva e ricreativa. Una rinuncia incomprensibile e sinora sconosciuta per genitori ed educatori, cui tenta di dare risposte il saggio Hikikomori di Marco Crepaldi. Specializzato in psicologia sociale e comunicazione digitale, l’autore ha gli strumenti per avvicinare e capire i teen-ager reclusi, ai quali ha dedicato l’Associazione Hikikomori Italia, fondata nel 2017. Per scoprire che non è la depressione a spingere i nostri adolescenti a una scelta così estrema, bensì il senso di vergogna e la paura del rifiuto dell’intensa vita sociale che questa fase della vita implica. Al vitalismo, anche indotto, tipico dell’adolescenza, questi ragazzi preferiscono l’universo minimo di una stanza, dotata però di quella finestra immensa affacciata sulla rete. Un luogo di allettanti promesse dove si può vivere virtualmente ed essere protagonisti con un corpo avatar.

Tornerà in auge dopo il lockdown, perché tutti potremo comprenderlo, il petit roman Viaggio intorno alla mia camera, dell’estroso scrittore e militare francese Xavier de Maistre. Un divertissement di gusto settecentesco, ma già venato di malinconia romantica, che nei 42 capitoli corrispondenti agli altrettanti giorni di una quarantena, racconta un viaggio letterario ed emotivo nella propria stanza: 36 passi appena. Dove ogni oggetto accende una storia, un ricordo, una riflessione, lo specchio la metafora della necessità di guardarsi dentro. Allora pareva il contraltare minimo (e ironico) dei grand tour in Europa o delle spedizioni naturalistiche oltreoceano, oggi si può leggere quale esempio virtuoso contro il viaggiare ormai predatorio e insostenibile.

Studio dei testi:

Sigmund Freud, Analisi terminabile e interminabile, Bollati Boringhieri, 1977

Elvio Fachinelli, Claustrofilia, Adelphi, 2012

Marco Crepaldi, Hikikomori. I giovani che non escono di casa, Alpes Italia, 2019

Xavier de Maistre, Viaggio intorno alla mia camera, Infilaindiana Edizioni, 2020

Scrivi Fondazione Hapax ETS – Codice fiscale 97868180015 nella tua dichiarazione dei redditi.

Gilberto Corbellini Professore ordinario/Direttore del Dipartimento di scienze umane e sociali, patrimonio culturale, Sapienza Università di Roma

Elena Camerone Psichiatra e psicoterapeuta

Chi fruirà del corso acquisirà le competenze necessarie per orientarsi nelle discussioni sulle diverse controversie bioetiche e sarà messo in condizione di ritagliarsi obiettivi formativi anche molto specifici rispetto alle aspettative che via via maturerà.

Il senso di morale delle persone per la malattia e la salute. Introduzione alla bioetica.

Il corso si sviluppa in quattro parti. Una parte generale nella quale si illustrano le basi neuroevolutive del senso morale e le dottrine etiche scaturite dalle contestualizzazioni ecologiche della predisposizione per il ragionamento morale. La prima parte affronterà anche la questione del potenziale umano, soprattutto per quanto riguarda il piano morale. Le altre parti riguarderanno il problema dello studio e della gestione medica della malattia, vale a dire il rapporto medico-paziente e lo statuto etico del consenso informato nella sperimentazione clinica e nel trattamento; la questione dell’etica di inizio vita, che riguarda l’uso delle tecnologie genetiche nell’ambito delle scelte riproduttive; e quella dell’etica di fine vita, vale a dire le basi etiche delle cure palliative, delle direttive anticipate di trattamento, del suicidio medicalmente assistito e dell’eutanasia.

Gilberto Corbellini e Chiara Lalli, Bioetica per perplessi. Una guida ragionata. Mondadori, 2016

Gilberto Corbellini e Elisabetta Sirgiovanni, Tutta colpa del cervello. Introduzione alla neuroetica, Mondadori, 2013