Scrivi Fondazione Hapax ETS – Codice fiscale 97868180015 nella tua dichiarazione dei redditi.

Maurizio Bettini, classicista e scrittore, Direttore del Centro “Antropologia e Mondo antico” dell’Università di Siena

Elena Camerone Psichiatra e psicoterapeuta

Non entra nell’attualità del conflitto in Ucraina la lezione di Maurizio Bettini, ma risalendo alle radici semantiche della terminologia di guerra, ne analizza gli aspetti umani, sociali, antropologici.

Se “guerra” è parola di origine germanica (“Wirre”) che ne evoca la turbolenza e si impone nel Medioevo, risalire ai lemmi romani significa riscoprire un’etica del conflitto ormai dimenticata.

Non era con il termine latino “inimicus”, riferito piuttosto a un nemico personale, che i romani identificavano il nemico della res publica, bensì con la parola “hostis”, ovvero un pari, con il quale era lecito fare la guerra.

Sono le storie a ricordarcelo. Bettini ne racconta di emblematiche, tratte dall’epica greca, dalla mitologia romana, anche dalla memorialistica familiare.

L’Iliade, prima opera letteraria della tradizione occidentale, attribuita ad Omero, oltre i versi commoventi e gli episodi mitici è soprattutto una successione di scontri, crudelissimi, tra sangue grondante, ossa spezzate, midolli che biancheggiano. Il maggior valore per l’uomo greco, che

preferiva la bella morte in battaglia a una vita lunga e meschina. L’episodio dell’incontro tra Diomede e Glauco ne rivela lo spirito, ovvero nobilitare se stessi attraverso il riconoscimento del nemico.

Tanto che, per i romani, non tutti i popoli erano degni di essere combattuti: neppure lo meritavano i perduelles, ovvero i predoni, i briganti. Solo il bellum iustum era dichiarato con rigoroso rituale.

Quanto appare mitologica l’antichità! Neppure una dichiarazione di guerra è stata consegnata dalla Russia all’Ucraina.

È ancora una storia antica ad aiutarci a comprendere la contemporaneità: la guerra fratricida tra romani e albani. Uno scontro empio, vietato dagli dei dacché tra consanguinei, che richiedeva sacrifici preliminari. L’esito tragico, determinato dalla nota vicenda degli Orazi e dei Curiazi,

contaminò l’antica Roma di sangue fraterno. Una nebbia di impurità che ora ammorba anche l’Europa, scossa da una guerra tra popoli da sempre fratelli.

Lectio di Maurizio Bettini

E’ possibile seguire la lezione senza il rilascio dei crediti ECM.

Scrivi Fondazione Hapax ETS – Codice fiscale 97868180015 nella tua dichiarazione dei redditi.

Miguel Benasayag, Filosofo e psicoanalista, fondatore del Collectif Malgré tout

Elena Camerone Psichiatra e psicoterapeuta

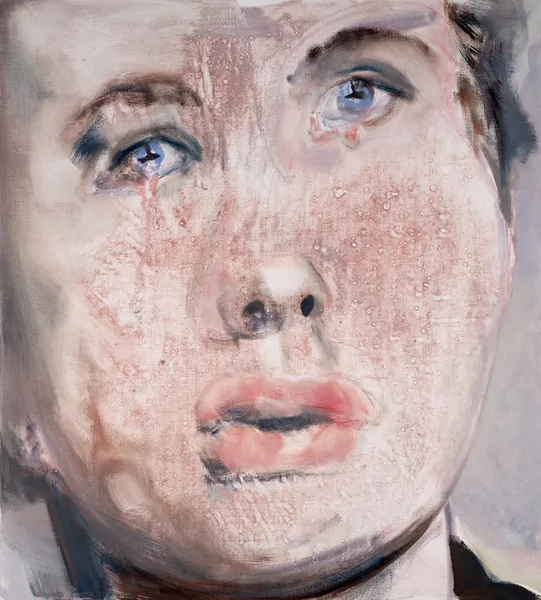

Sono affidate a Miguel Benasayag, psichiatra e filosofo con un passato nella resistenza durante la dittatura argentina, le riflessioni sulla psicologia e sui traumi di guerra che il conflitto in Ucraina riporta all’attualità. Condiziona tuttora l’attività clinica di Benasayag la sua esperienza di vita, raccontata nel webinar con toccante drammaticità. Imprigionato per quattro anni nelle carceri argentine per prigionieri politici, il giovane studente di medicina era incaricato segretamente dall’organizzazione in cui militava di prendersi cura dei compagni la cui integrità psichica era andata in frantumi dopo le indicibili torture subite dai carcerieri. Un annientamento spesso ancor più irreversibile dei danni fisici patiti, che pure il futuro medico, anch’egli torturato, cercava di lenire. Ponendosi già allora il problema di come curare qualcuno che dalla violenza è stato totalmente destrutturato, cercando quel punto che ancora tiene dal quale provare, lentamente, a ricostruire. Lo stesso interrogativo già posto in Francia dai sopravvissuti agli attentati terroristici e d’ora in poi in tutta Europa dall’arrivo dei profughi ucraini fuggiti dalla guerra.

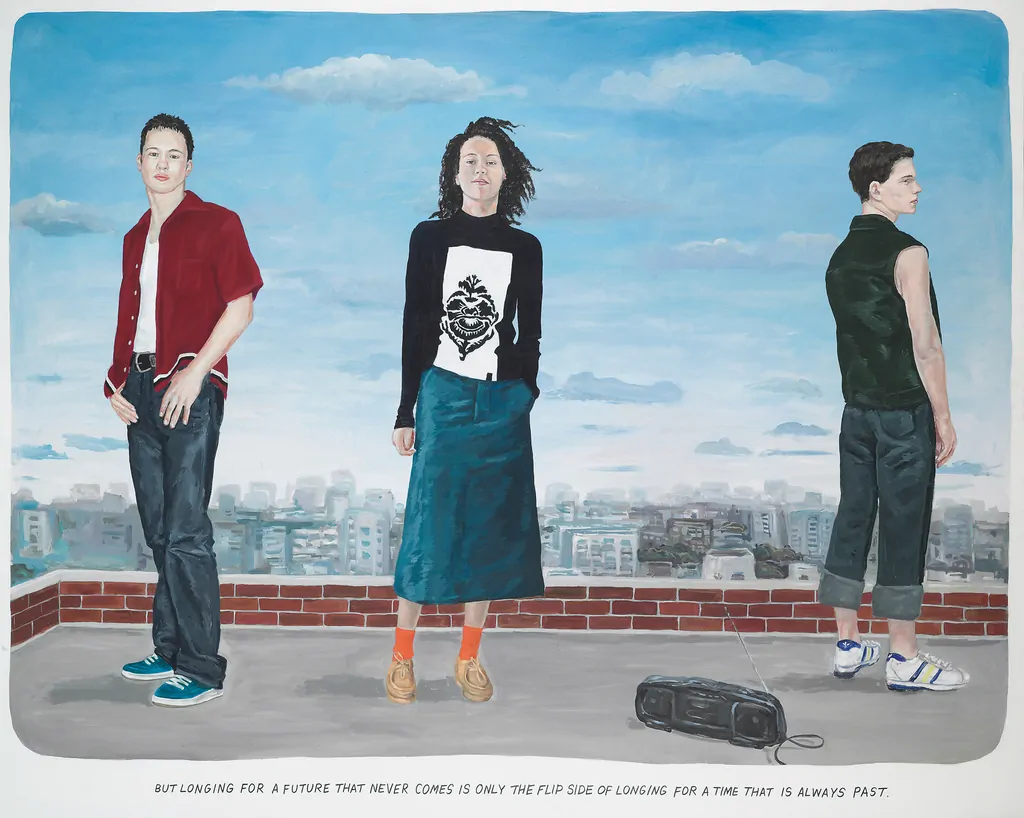

Ma cosa significa oggi per uno psichiatra, uno psicologo, uno psicoterapeuta occidentale avere di fronte un paziente con traumi di guerra? Benasayag, riprendendo un tema espresso nella precedente lectio in webinar per Synapsis fissa il contesto attuale in cui ridefinire la patologia: un Occidente in profonda crisi in cui la certezza di un mondo governato dalla ragione è ormai venuta meno. Dopo secoli di cartesiano antropocene (ovvero la centralità dell’uomo soggetto nell’universo oggetto) che già aveva iniziato a incrinarsi all’alba del Novecento, dovrà cambiare il nostro modo di abitare il mondo. Così come un clinico dovrà ripensare la relazione col proprio paziente: individuo cui la società contemporanea chiede di funzionare, quasi fosse una macchina, ma che invece più di tutti avverte come la promessa del futuro si sia ormai trasformata in minaccia. Sono in verità sempre di più – osserva Benasayag – a pensare che le pandemie, la catastrofe ecologica, e ora anche la guerra siano quel futuro minaccioso già arrivato. Di questa realtà depressiva, che attanaglia anche i giovani fino ai bambini, il clinico deve prendere atto: non potrà più rassicurare i suoi pazienti, essendovi egli stesso immerso. Del Benasayag clinico è cambiata la prospettiva rispetto a quarant’anni fa, quando permaneva la speranza in un domani di libertà e democrazia fuori dalle mura di quel carcere. Il compito del clinico oggi, che Benasayag teorizza nella sua “terapia situazionale”, sarà dunque accompagnare il paziente nell’abitare un mondo in cui la minaccia è reale, assumendo il presente oscuro senza promettere, ammettendo anche di non sapere. Si tratta di costruire un’etica immanente, che trovi un modo di esistere qui e ora se non esiste più un fuori e un domani, perché, citando Beckett, è questo ormai il nostro tutto.

Lectio di Miguel Benasayag

E’ possibile seguire la lezione senza il rilascio dei crediti ECM.

Scrivi Fondazione Hapax ETS – Codice fiscale 97868180015 nella tua dichiarazione dei redditi.

Paolo Migone Psichiatra e psicoterapeuta, condirettore della rivista Psicoterapia e Scienze Umane

Elena Camerone Psichiatra e psicoterapeuta

La differenza tra psicoanalisi e psicoterapia è un problema annoso, discusso in infiniti dibattiti nella storia del movimento psicoanalitico e mai concluso in modo unanime. Il motivo di tale difficoltà sta nel fatto che vi sono vari modi di intendere la psicoanalisi, e di conseguenza diverse opinioni sulla sua differenza dalla psicoterapia. E questo vale ancor di più per la psicoterapia, perché vi sono molte forme di psicoterapia, alcune estremamente lontane tra loro.

In questo seminario Paolo Migone chiarisce innanzitutto come per psicoterapia egli intenda qui la psicoterapia psicoanalitica, e non la psicoterapia in generale. Capire bene la differenza tra psicoanalisi e psicoterapia psicoanalitica implica in effetti definire l’identità della psicoanalisi, perché chiarendo cosa essa non è si può arrivare anche a capire cosa essa è. Migone espone alcune sue riflessioni, pubblicate per la prima volta in un articolo nel n. 4/1991 della rivista Psicoterapia e Scienze Umane e approfondite negli anni successivi, confrontandosi in numerosi dibattiti (ad esempio con Kernberg e Green), arrivando a proporre una definizione allargata di psicoanalisi. Secondo questa definizione è possibile chiarire la differenza tra psicoanalisi e psicoterapia in un modo chiaro e corrente, senza le contraddizioni che, a parere di Migone, spesso si notano nei tanti – e vani – tentativi fatti da molti autori che hanno cercato di chiarire questa differenza. L’autore di riferimento per Migone in questo dibattito è Merton Gill, che nel 1984 scrisse un articolo sulla differenza tra psicoanalisi e psicoterapia in cui rivide criticamente le posizioni che lui stesso aveva espresso in un famoso articolo del 1954, quindi 30 anni prima, per molti tuttora un punto di riferimento. Nel 1954 Gill aveva proposto quattro criteri intrinseci (cioè teorici) per definire la psicoanalisi (e quindi per differenziarla dalla psicoterapia), mentre nel 1984 mantenne uno solo di questi criteri, l’analisi del transfert, dato che modificò gli altri tre criteri alla luce di una sua revisione teorica. Un altro autore che Migone discute in questo seminario è Kurt Eissler, che nel 1953 aveva scritto un articolo fondamentale sui cosiddetti “parametri di tecnica”, permettendo di definire in modo molto coerente cosa è psicoanalisi e cosa è psicoterapia. A parere di Migone, l’analisi teorica di Eissler è tuttora valida ed estremamente importante, pur essendo cambiato il nostro modo di intendere il setting analitico (che per Eissler era quello cosiddetto “classico”). Se noi utilizziamo la cornice teorica della Psicologia dell’Io, che come è noto sottolinea il punto di vista delle difese e dell’adattamento (aspetti che non erano considerati da altre scuole psicoanalitiche, ad esempio da quella kleinina, al cui interno non a caso non è mai esistito un dibattito sulla differenza tra psicoanalisi e psicoterapia), oggi è possibile vedere la cosiddetta psicoanalisi e la cosiddetta psicoterapia come declinazioni della stessa teoria generale, quindi la differenza tra psicoanalisi e psicoterapia per così dire si scioglie – a parere di Migone. Infatti, come afferma provocatoriamente in questo seminario «con determinati pazienti l’unico modo per essere veri psicoanalisi è quello di fare gli psicoterapeuti». Per chi fosse interessato, una trattazione approfondita di questa tematica, anche con un dettagliato esempio clinico, è nel capitolo 4 del libro di Paolo Migone Terapia psicoanalitica (FrancoAngeli, 1995, 2010).

Scrivi Fondazione Hapax ETS – Codice fiscale 97868180015 nella tua dichiarazione dei redditi.

Miguel Benasayag Filosofo e psicoanalista, fondatore del Collectif Malgré tout

Elena Camerone Psichiatra e psicoterapeuta

Come abitare oggi il mondo? Per Miguel Benasayag è la questione centrale nell’attività clinica psichiatrica e psicoterapica della sua “psicoterapia dei legami”, detta anche “situazionale”.

Non sembri strano, ai clinici che si occupano di lenirne la sofferenza psichica, valutare come il paziente stia nel mondo – spiega il filosofo e psicoanalista. Da Freud in avanti è aperto, e conflittuale, il dialogo della psicoanalisi e della psicoterapia con la storia, l’antropologia, la sociologia. L’ipotesi del fondatore della psicoanalisi apparve allora sovversiva – ricorda Benasayag – assegnando all’essere umano un inconscio con una vita propria. Il sogno della ragione veniva infranto dalle pulsioni e dai desideri cui tutti noi siamo assoggettati. Ne risultava scardinato il progetto della modernità del protagonista cartesiano, guidato dalla ragione, totalizzante ed egemonica sul mondo. La data simbolica del 1900, con il Congresso dei matematici di Parigi, chiudeva un’epoca dominata dall’analiticamente prevedibile. L’aleatorietà iniziava ad affacciarsi,

l’attacco alla base epistemiologica della modernità era iniziato. Accadeva anche nelle arti visive, dove la rottura dell’archetipo estetico della bellezza era sospinta dalle avanguardie: dadaismo, cubismo, surrealismo.

Oggi, a centoventi anni di distanza dalla crisi che dall’inizio del Novecento si è estesa all’intero secolo, siamo immersi in un’ancor più devastante crisi, continuazione della precedente. Ormai improponibile è il dispositivo cartesiano che al suo centro poneva un uomo maschio, occidentale, nel fiore degli anni, il cui oggetto era quella natura di cui si professava ago e possessore.

L’opposizione tra il soggetto uomo e l’oggetto mondo, mito fondante della modernità occidentale sconosciuto ad altre culture, è ormai improponibile. Non giudica quel modello Benasayag: ha inventato il mondo, colonizzandolo con le sue tecniche, producendo il meglio e il peggio. Ma oggi è all’origine della crisi della cultura occidentale: una catastrofe, nel senso di rottura e cambiamento irreversibile. Devastanti gli effetti dell’antropocentrismo: nell’epoca moderna l’attività umana ha modificato persino la sostanza geologica del pianeta e di tutti gli esseri viventi – argomenta Benasayag. E chiama “ritorno dall’esilio” il rientro dell’uomo nel mondo: allora capirà di non essere mai partito e si renderà conto di quanto ha fatto contro la natura e se stesso. Non più cartesiano, l’uomo occidentale prima soggetto della natura dovrà imparare a condividere l’ambiente con altri soggetti, che tali diventeranno anche di diritto. Oggi sappiamo come ogni uomo sia un

ecosistema, legato all’insieme degli ecosistemi: l’opposto dell’individualità dell’essere autonomo, ideale della modernità.

Citando il filosofo argentino Rodolfo Kusch, Benasayag entra nei dettagli dei due diversi modi di pensare e abitare il mondo.

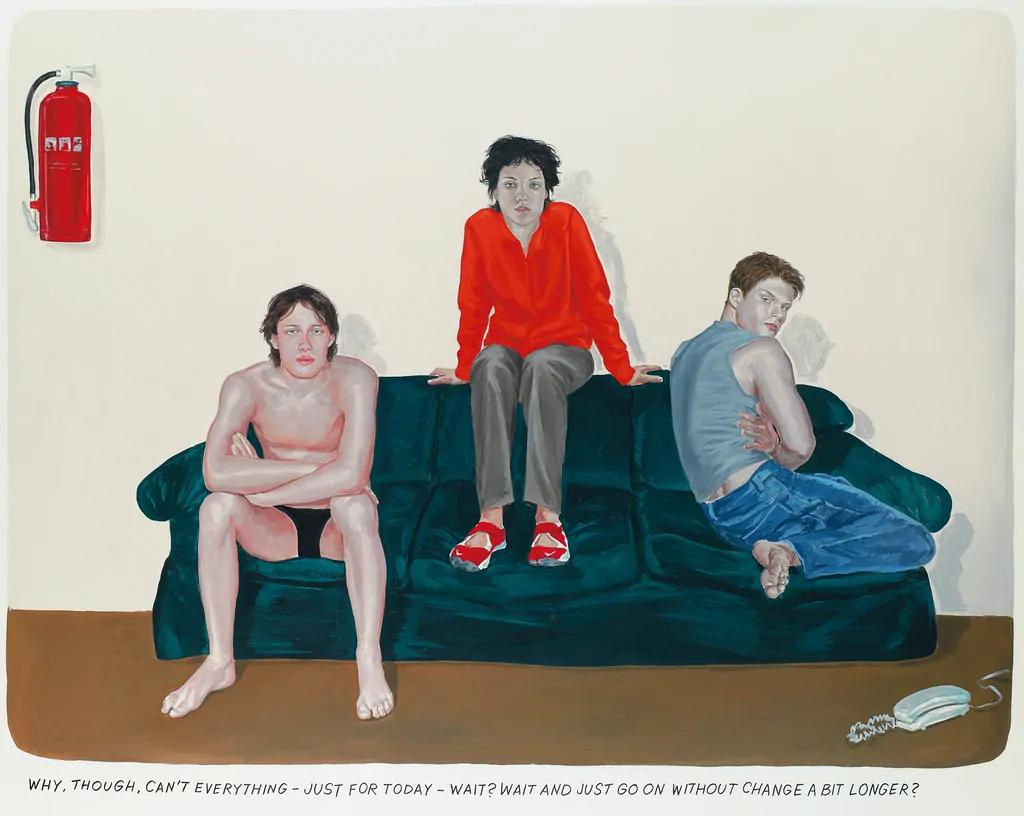

Il mondo dell’”essere” occidentale, sospinto dalla mancanza che alimenta perennemente il desiderio e l’insoddisfazione conseguente, è intrappolato in un concetto di tempo solo presente, mai passato né futuro. L’habitat è la grande città, dove rifugiarsi per non subire la natura, protetti dal suo sistema di norme. Vi si vivono esistenze sempre in progetto ma incompiute, mentre la promessa del futuro si è trasformata in minaccia.

Alternativo all’Occidente è il mondo dello “stare”: completo in sé, non fatalista bensì caratterizzato da un diverso modo di assumere le sfide, che rispetti i cicli naturali, biologici, culturali di un universo in cui tutto è incluso in un insieme, noi compresi. Dove la pienezza della vita presente non contempla un futuro immaginato come promessa né come minaccia.

Le opposte figure della verticale e della spirale visualizzano i due diversi modi di abitare il mondo.

Alla luce di tali considerazioni filosofiche, Benasayag afferma l’impossibilità odierna di fare clinica ignorando tale cambiamento epocale. Il mondo non rimane più fuori dal consultorio ma vi entra insieme al paziente: starà al clinico capire come vi si manifesta. Stante tale premessa la clinica del legame dovrà trovare un equilibrio perché bisognerà lenire la sofferenza del paziente senza dissertare di filosofia o antropologia. Se il nostro futuro appare ormai come una minaccia – e la pandemia da Covid lo ha rivelato in tutta la sua drammaticità – il clinico deve assumere la consapevolezza di essere accomunato al paziente dall’impossibilità di prevedere, senza potergli offrire garanzie con il proprio agire.

Oltre alla sua lunga esperienza clinica, Benasayag che è anche ricercatore di interfacce tra mondo digitale e biologico, rileva come nell’esperienza angosciante e depressiva che è diventato il vivere, attanagliati dal senso di impotenza, si inserisca l’incontro dell’umanità ferita con le macchine logiche. La ragione fallita delega sempre più alla macchina che, non avendo un corpo deperibile né pulsioni incontrollate, funzionerà sempre se riparata. Ma l’assimilazione ormai in atto tra il nostro cervello e il dispositivo tecnologico porta ad interpretare anche le nostre sofferenze psicologiche quali problemi di circuiti da riparare per tornare a funzionare. Anche la sofferenza sarà considerata un malfunzionamento asemantico, non un modo di essere del paziente nel mondo. In tale prospettiva si inserisce la clinica del legame, che deve resistere alla cultura dominante dell’essere funzionante per dedicarsi invece all’essere umano. Certo il paziente può chiedere di funzionare ma, secondo Benasayag, il terapeuta deve operare una clinica del funzionamento (inevitabile e

supportata da farmaci e tecniche) in relazione all’esistenza, ovvero senza tagliare il legame con se stesso di un essere umano che abita il mondo, con le sue complessità e contraddizioni. Accettando che una falla che ci costituisce non sia un difetto ma la nostra singolarità. Nella clinica situazionale o dei legami il terapeuta esplora insieme al paziente cosa significhi convivere con la sofferenza, contando di trovare in sé quell’intimità che permetterà di focalizzarsi sull’universo interiore e non su una ristretta combinazione di funzionamenti. Da parte sua il clinico dovrà assumere il coraggio di non sapere: nucleo condiviso, specchio dell’epoca contemporanea, intorno al quale si creeranno legami. Né egli dovrà imporre al paziente le proprie certezze terapeutiche, piuttosto aiutarlo nel suo cammino esistenziale, verso un’incertezza sopportabile per lui, per la sua famiglia e per il suo ambito.

Scrivi Fondazione Hapax ETS – Codice fiscale 97868180015 nella tua dichiarazione dei redditi.

Michael Garrett psichiatra, Clinical Professor of Psychiatry, Vice Chairman for Clinical Services, SUNYDownstate. Faculty, Psychoanalytic Institute at NYU Medical Center

Marco Solmi psichiatra, Professore Associato, Università di Ottawa, Canada

Tommaso Boldrini psicologo clinico e psicoterapeuta, ricercatore, Università di Padova

Vittorio Lingiardi psichiatra e psicoanalista, Professore Ordinario di Psicologia Dinamica, Sapienza Università di Roma, Presidente SPR-IAG (Italy Area Group)

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità la schizofrenia è un disturbo mentale che produce elevati livelli di disabilità e che colpisce circa 21 milioni di persone a livello globale, di cui il 50% non riceve cure appropriate (OMS, 2017). Se fino a pochi decenni fa i disturbi psicotici venivano descritti come malattie cerebrali degenerative (ipotizzando l’esistenza di un unico processo biologico sottostante), oggi le evidenze scientifiche indicano sindromi dai confini più complessi e variegati, che è possibile prevenire e ripensare in termini di “recovery”. Questo seminario propone una rilettura clinico-scientifica degli interventi psicoterapeutici e biologici – e della loro efficacia – attualmente impiegati per il trattamento dei disturbi psicotici. Verrà anche proposta e una riflessione storico-culturale su come i diversi paradigmi si siano evoluti nel corso del tempo.

Verrà illustrato un modello integrato di psicoterapia (Garrett, 2021) che combina l’approccio cognitivo-comportamentale con quello psicodinamico in due fasi sequenziali: una fase iniziale in cui vengono principalmente utilizzate tecniche CBT per esaminare la falsità letterale delle idee deliranti e una seconda in cui si utilizza un approccio psicodinamico per esaminare la verità figurativa (il significato personale specifico) contenuta nei sintomi psicotici. Questo modello sembra presentare le potenzialità per superare sia i limiti del modello CBT-p, più focalizzato su specifici contenuti cognitivi che sugli aspetti fenomenologici nucleari dei disturbi psicotici, sia quelli del modello psicodinamico classico, che tende a porre un’attenzione eccessiva e precoce all’interpretazione dei significati inconsci dei sintomi a discapito dei meccanismi cognitivi del paziente e dell’esperienza cosciente dei suoi sintomi.

Saranno inoltre discussi i risultati più recenti degli studi di meta-analisi e di coorte sull’efficacia e la tollerabilità dei trattamenti biologici (farmacologi e non) nei bambini, negli adolescenti e negli adulti. A seguito della scoperta dei neurolettici – un fortunato caso di serendipità – la psicofarmacologia è oggi l’approccio dominante nel trattamento delle psicosi acute e svolge un ruolo significativo per molti pazienti nella prevenzione delle ricadute. Una riflessione sulle terapie biologiche più innovative e sicure, e su una corretta gestione dei farmaci, risulta fondamentale per gli operatori sanitari che, in prima linea, si trovano ad affrontare complessi processi di decision-making sui rischi e i benefici degli interventi pianificati.

Oltre alla necessità di promuovere interventi clinici (biologici e psicosociali) efficaci, le evidenze indicano che il timing di tali interventi risulta altrettanto fondamentale. Lo psichiatra e psicoanalista Harry Stuck Sullivan scriveva nel 1927: «Sono certo che molti casi incipienti [di schizofrenia] potrebbero essere trattati e risolti ben prima che il contatto con la realtà sia irrimediabile sospeso e una lunga permanenza nelle strutture istituzionali diventi necessaria». A distanza di quasi un secolo, di quali strumenti preventivi disponiamo per raggiungere tale obiettivo? Oggi abbiamo a disposizione strumenti per individuare adolescenti e giovani adulti che, pur non soddisfacendo i criteri diagnostici per una psicosi sindromica, vengono considerati ad alto rischio di sviluppare un disturbo psicotico in un periodo di tempo relativamente breve (il rischio stimato di sviluppare un disturbo psicotico è del 15-40% nei 12-36 mesi successivi alla valutazione diagnostica). Verranno presentati sia i principali strumenti diagnostici per individuare giovani a rischio di psicosi sia i protocolli di trattamento preventivi più utilizzati e potenzialmente più sicuri, accettabili ed efficaci di quelli offerti nelle fasi successive del decorso del disturbo.

Lectio di Michael Garrett

“Aspetti dinamici e cognitivi della psicoterapia delle psicosi”

Lectio di Tommaso Boldrini

“Stati mentali a rischio di psicosi: valutazione e intervento precoce”

Lectio di Marco Solmi

“I trattamenti biologici della schizofrenia nei bambini, negli adolescenti e negli adulti”

Scrivi Fondazione Hapax ETS – Codice fiscale 97868180015 nella tua dichiarazione dei redditi.

Marco Belpoliti Saggista, scrittore, docente universitario, direttore della rivista e casa editrice www.doppiozero.com

David Bidussa Storico sociale delle idee, consulente editoriale di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, collaboratore de “Il domenicale – il Sole 24 ore”

Ugo Morelli Professore di Scienze cognitive applicate alla vivibilità, al paesaggio e all’ambiente presso l’Università degli Studi di Napoli, Federico II

Mario Porro Studioso di epistemologia francese, docente di Filosofia e Storia presso il Liceo “Fermi” di Cantù

Anna Stefi Psicologa, docente di scuole superiori, vicedirettrice della rivista www.doppiozero.com e redattrice della collana Riga

Elena Camerone Psichiatra e psicoterapeuta

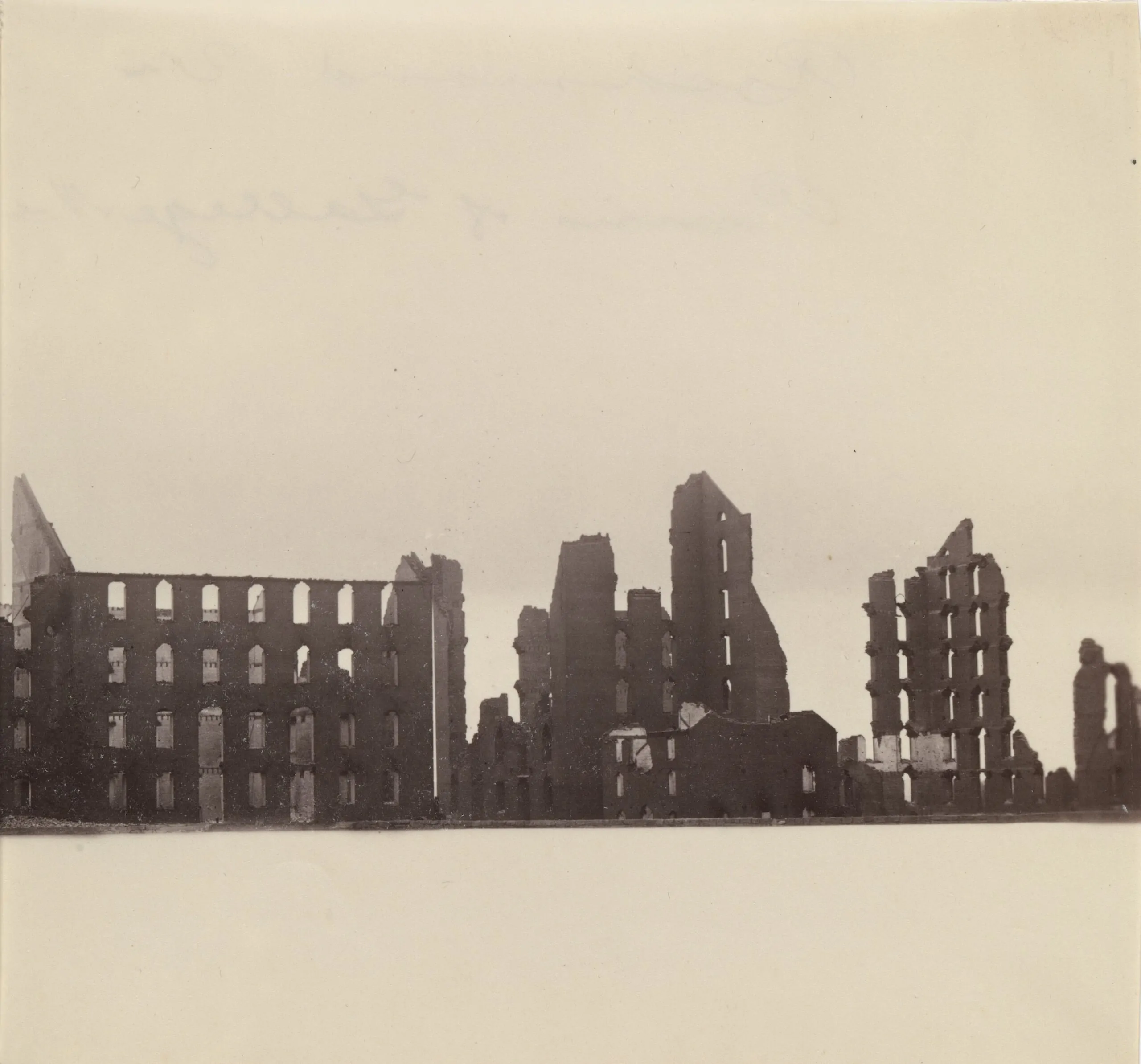

In occasione della Giornata internazionale della Memoria, celebrata ogni anno il 27 gennaio,

Synapsis in collaborazione con la rivista culturale “doppiozero” pubblica la serie di webinar dal

titolo L’esperienza del dolore.

Cinque docenti, cinque interventi sull’“esperienza del dolore”: un’espressione del filosofo Salvatore

Natoli che stigmatizza le forme del patire fisiche e psicologiche. Ne è metafora il vulnus della

Shoah, che ha accomunato e persino creato legami tra letterati, intellettuali, personalità del

Novecento.

Le lezioni sono tenute da studiosi che si avvalgono di fonti letterarie, filosofiche, artistiche, per

suggerire, anche a chi è impegnato nelle professioni sanitarie, una riflessione di stampo umanistico

sul tema del dolore fisico e psicologico. Le testimonianze di deportati divenuti celebri, scomparsi o

sopravvissuti ai lager, si arricchiscono di una prospettiva inedita se analizzate in modo non

diagnostico, stimolando una comprensione antropologica e psicoanalitica.

Marco Belpoliti indaga la cognizione del dolore in Primo Levi (1919-1987) partendo dal suo libro

di esordio, Se questo è un uomo (1946 e 1958). Dove la parola “dolore” compare per la prima volta

nel racconto di quanto avviene nel campo di detenzione di Fossoli, quando una famiglia di Tripoli,

presaga del viaggio verso Auschwitz che attende i prigionieri, inscena un simbolico rito funebre. È

il dolore antico di un popolo che non ha terra, il dolore senza speranza dell’esodo ogni secolo

rinnovato, osservato con gli occhi dell’ebreo laico, dalla formazione cristiana. Nel corso dei suoi

anni da scrittore Levi elaborerà una propria “teoria del dolore”, legato a stati fisici e psicologici,

senza una distinzione netta tra le due condizioni, benché la seconda fosse per lui ben peggiore della

prima. La laurea in chimica dopo gli studi liceali umanistici gli lascerà un’attenzione spiccata per il

dato biologico, una visione da antropologo. Non scientifica, ma focalizzata sulla condizione umana,

racchiusa nel titolo del suo libro più noto.

Come racconta David Bidussa, è proprio Primo Levi a introdurre in Italia Jean Améry (1912-

1978), in un articolo del 1978 su “La Stampa”, due mesi prima del suicidio dello scrittore austriaco,

per poi dedicargli un capitolo (intitolato appunto “Risentimento”) nel suo libro I sommersi e i

salvati. Il tema è come rapportarsi all’esperienza traumatica che entrambi hanno vissuto nei campi

di sterminio. Améry da ebreo per parte di padre, non praticante, e da partigiano della Resistenza

belga, torturato dalle SS, da cui nascerà il libro Un intellettuale a Auschwitz. Per entrambi gli

scrittori la riflessione è sul dolore sfociato in risentimento e la domanda è come la memoria del

dolore e l’esperienza di ricordarlo ne sia condizionata. Una questione pubblica, affinché il

risentimento non sia causa di oblio della memoria. L’atto suicidario di Levi a una decina d’anni di

distanza da Améry sigla i loro destini e la memoria della comune esperienza, di dolore e

risentimento.

È Anna Stefi a tracciare un ritratto biografico e psicologico dell’ebrea olandese Etty Hillesum

(1914-1943), luminosa figura femminile che ha attraversato con grazia e umanità l’esperienza

dell’Olocausto. Breve e intensa la vita della giovane donna dagli ideali alti e dalla vocazione

radicale. «Vorrei essere il cuore pulsante di un intero campo di concentramento» dice di sé nei Diari

(11 quaderni di cui uno smarrito) e nelle lettere scritti ad Auschwitz, al quale non si sottrasse per la

volontà di condividere la sorte del suo popolo. Divulgati tardivamente, i suoi scritti restituiscono

un’immagine dell’autrice che a qualcuno è parsa “imperdonabile”, persino scandalosa per le sue

irricevibili parole d’amore, uscite dalla miseria e dal degrado del campo: «Pensavamo che mai più

avremmo potuto ridere ed essere lievi, ma se poi ci si reca tra la gente ci si rende conto che c’è vita e

che questa vita si ripresenta nelle sue mille sfumature».

Altra figura femminile tra le più rappresentative dell’esperienza della deportazione è Germaine

Tillion (1907-2008), la cui vicenda biografica e professionale è ripercorsa da Mario Porro.

Etnologa francese arrestata durante la Resistenza e internata a Ravensbrück, nei suoi scritti

clandestini porta lo sguardo e l’esperienza della scienziata, per la quale osservare e analizzare

rispondono alla volontà di capire l’incomprensibile. E se nulla è più spaventoso dell’assurdo,

comprendere è già una prima forma di resistenza morale, dacché la ragione è per la studiosa la forza

maggiore di cui l’umanità dispone. La sua testimonianza è raccolta nel volume Alla ricerca del vero

e del giusto, nella cui prefazione Cvetan Todorov accomuna l’autrice a Etty Hillesum. E proprio

come Primo Levi, nella sua vita lunga oltre cent’anni, Germaine Tillion non si sarebbe mai

spogliata di quell’habitus di scienziata che aveva portato anche nel campo.

Accomuna Bruno Bettelheim (1903-1990) ad altri protagonisti del corso la biografia di ebreo del

Novecento, l’esperienza del dolore nel lager nazista, così come la scelta suicidaria. Ugo Morelli ne

ripercorre la vicenda esistenziale e professionale, inestricabilmente connessa al dolore patito e alle

stigmate di sopravvissuto dell’Olocausto. Il trauma, inteso come componente distruttiva e

regressiva ma dalle prospettive ristrutturanti e persino creative, è assunto come riferimento. Nel

caso dell’austriaco Bettelheim, liberato dal campo di sterminio come raramente accadde ed

emigrato negli Stati Uniti, l’orizzonte fu una carriera dedicata ai traumi e alla psicologia dei disturbi

della crescita, anche dello spettro autistico, formulando una terapia infantile e adolescenziale che

potesse alleviarne le sofferenze, le fiabe quali rappresentazioni dei miti psicoanalitici. Riletto oggi

dal relatore alla luce delle recenti scoperte delle neuroscienze, il percorso di Bettelheim si apre a

nuove interpretazioni.

Scrivi Fondazione Hapax ETS – Codice fiscale 97868180015 nella tua dichiarazione dei redditi.

Tommaso Boldrini psicologo clinico e psicoterapeuta, ricercatore, Università di Padova

Michael D. Garrett psichiatra, Clinical Professor of Psychiatry, Vice Chairman for Clinical Services, SUNY Downstate. Faculty, Psychoanalytic Institute at NYU Medical Center

Vittorio Lingiardi psichiatra e psicoanalista, Professore Ordinario di Psicologia Dinamica, Sapienza Università di Roma, Presidente SPR-IAG (Italy Area Group)

Antonio Maone psichiatra, Dirigente ASL Roma 1

Andrea Polari psichiatra, Clinical Associate Professor, Centre for Youth Mental Health, University of Melbourne

Vincenzo Villari psichiatra e psicoterapeuta, Direttore, Dipartimento di Neuroscienze e Salute Mentale e S.C. Psichiatria S.P.D.C. A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino

Vittorio Lingiardi psichiatra e psicoanalista, Professore Ordinario di Psicologia Dinamica, Sapienza Università di Roma, Presidente SPR-IAG (Italy Area Group)

Se fino a pochi decenni fa la schizofrenia veniva descritta come una malattia cerebrale degenerativa (ipotizzando l’esistenza di un unico processo biologico sottostante), le evidenze scientifiche attuali indicano una sindrome dai confini più complessi e variegati, che è possibile prevenire e ripensare in termini di “recovery”. Lo psichiatra e psicoanalista Harry Stuck Sullivan scriveva nel 1927: “Sono certo che molti casi incipienti [di schizofrenia] potrebbero essere trattati e risolti ben prima che il contatto con la realtà sia irrimediabile sospeso e una lunga permanenza nelle strutture istituzionali diventi necessaria”. A distanza di quasi un secolo, di quali strumenti disponiamo per raggiungere tale obiettivo?

A seguito della scoperta dei neurolettici (un fortunato caso di serendipità), la psicofarmacologia è oggi l’approccio dominante nel trattamento delle psicosi acute e svolge un ruolo significativo per molti pazienti nella prevenzione delle ricadute. Tuttavia diversi studi hanno dimostrato che i farmaci antipsicotici, se utilizzati come monoterapia a lungo termine, possono portare a una progressiva compromissione del funzionamento psicosociale dei pazienti, indipendentemente dalla stabilizzazione dei sintomi. Il movimento della recovery, un cambiamento di paradigma avvenuto a metà degli anni Settanta, ha indicato un obiettivo più ambizioso della semplice riduzione farmacologica dei sintomi delle psicosi croniche, ponendo i pazienti/utenti dei servizi di salute mentale al centro del loro percorso di cura con la legittima aspettativa di riacquistare capacità funzionali per il lavoro e le relazioni interpersonali.

Nonostante la psicoterapia delle psicosi, integrata con altri approcci al trattamento, possa candidarsi per affrontare questa aspettativa, un atteggiamento pessimistico ha sempre ostacolato il suo impiego nella pratica clinica. Freud non credeva che i pazienti psicotici potessero instaurare un transfert analizzabile e dunque non aveva fiducia nell’efficacia della psicoanalisi per il trattamento della psicosi. Con alcune eccezioni, la comunità psicoanalitica ha adottato l’atteggiamento di Freud e ha abbandonato la cura dei malati mentali gravi. Le scuole di specializzazione in psichiatria hanno seguito l’esempio, lasciando poco spazio all’insegnamento della psicoterapia nei programmi di formazione (Kimhy et al., 2013). Un’eccezione importante riguarda la psicoterapia cognitivo-comportamentale (CBT), anche se la maggior parte dei suoi sviluppi si sono concentrati sui disturbi d’ansia e depressivi – nonostante uno dei primi report CBT fosse proprio su un caso di psicosi (Beck, 1952). Attualmente un adattamento specifico dell’approccio CBT per i disturbi psicotici (CBT-P) viene raccomandato nelle linee guida internazionali, nonostante le evidenze meta-analitiche sulla sua efficacia siano controverse (Jones et al., 2018).

Questo seminario propone una rilettura clinica e scientifica degli interventi psicoterapeutici attualmente impiegati per il trattamento dei disturbi psicotici e della loro efficacia, anche attraverso una riflessione sulle radici storico-culturali del pregiudizio che li ha contraddistinti. Inoltre, verrà illustrato un modello integrato di psicoterapia (Garrett, 2021) che combina l’approccio cognitivo-comportamentale con la psicoterapia psicodinamica in due fasi sequenziali: una fase iniziale in cui vengono principalmente utilizzate tecniche CBT per esaminare la falsità letterale delle idee deliranti e una seconda in cui si utilizza un approccio psicodinamico per esaminare la verità figurativa (il significato personale specifico) contenuta nei sintomi psicotici. Questo modello sembra presentare le potenzialità per superare sia i limiti del modello CBT-P, eccessivamente focalizzato su specifici contenuti cognitivi piuttosto che sugli aspetti fenomenologici nucleari dei disturbi psicotici (anomalie dell’esperienza soggettiva, tra cui diminuito senso di presenza di un nucleo interiore, iper-riflessività e diminuito senso di ownership e agency dell’esperienza e dell’azione), sia quelli del modello psicodinamico classico, che tende a porre un’attenzione eccessiva e precoce all’interpretazione dei significati inconsci dei sintomi a discapito dei meccanismi cognitivi del paziente e dell’esperienza cosciente dei suoi sintomi.

Infine, verranno presentati alcuni paradigmi clinici – originariamente sviluppati in Australia e poi esportati nel resto del mondo – per la diagnosi e l’intervento precoce nei disturbi psicotici, con un’enfasi particolare sul clinical staging model, in cui la malattia psicotica viene considerata come un continuum stadiale, consentendo di guidare la logica e il timing degli interventi nella convinzione che i trattamenti offerti nelle fasi pre-morbose o prodromiche della malattia siano potenzialmente più sicuri, accettabili ed efficaci di quelli offerti nelle fasi successive del decorso del disturbo. Poiché questi paradigmi di intervento si rivolgono principalmente a giovani pazienti considerati a rischio di sviluppare un disturbo psicotico in un periodo di tempo relativamente breve (quindi potenzialmente in una fase prodromica del disturbo), il trattamento d’elezione è necessariamente psicosociale: la ricerca in questo ambito ha quindi portato a un rinnovato interesse per gli interventi psicoterapeutici non solo per trattare le psicosi, ma anche per prevenirne l’insorgenza negli individui che presentano manifestazioni cliniche attenuate o sottosoglia diagnostica.

ore 9:00 Introduzione di Vittorio Lingiardi e Vincenzo Villari

ore 9:45 Lectio Magistralis di Michael Garrett: “Aspetti dinamici e cognitivi della psicoterapia delle psicosi”

ore 10:30 Tommaso Boldrini: “Il trattamento delle psicosi in Italia. Evidenze sull’efficacia degli interventi e radici storico-culturali del nichilismo terapeutico”

ore 11:00 Antonio Maone: “Recovery clinica e recovery personale. Una nuova cornice concettuale per il trattamento dei disturbi mentali gravi”

ore 11:30 Andrea Polari: “Complessità dell’intervento precoce nelle psicosi: l’esperienza australiana”

ore 12:00 Discussione e domande dal pubblico – Chair Tommaso Boldrini

Scrivi Fondazione Hapax ETS – Codice fiscale 97868180015 nella tua dichiarazione dei redditi.

Mario Perini psichiatra, psicoanalista SPI, consulente d’organizzazione, socio fondatore e direttore scientifico Il Nodo Group

Elena Camerone Psichiatra e psicoterapeuta

Obiettivo formativo del corso è osservare le istituzioni, in particolare nelle loro parti “nascoste”: una metodologia essenziale per conoscerle, gestirle, cambiarle e per aiutarle a funzionare meglio e con meno costi umani. Tale metodologia viene descritta nei suoi aspetti teorici e applicativi.

Nelle organizzazioni lavorative gli obiettivi per i quali le persone operano sembrano chiari ed espliciti. Vi sono però altri bisogni, emozioni ed ansie di cui non c’è consapevolezza e che interferiscono, a volte pesantemente, con la “missione” dell’impresa o con i compiti istituzionali. Ci rendiamo conto di questo fatto quando scopriamo inaspettatamente in noi stessi o negli altri delle resistenze al cambiamento o quando ci rendiamo conto che i sistemi di regole che governano le organizzazioni vengono spesso utilizzati per mascherare rapporti di potere e di autorità che passano così completamente inosservati.

Come descritto nel volume di Mario Perini L’Organizzazione nascosta, è quindi particolarmente utile esplorare e comprendere più a fondo la dimensione emozionale celata nelle “zone d’ombra” dei processi istituzionali, delle relazioni di ruolo, dell’autorità, della leadership, dei meccanismi decisionali e gestionali che operano nei gruppi e nelle organizzazioni, con un’attenzione particolare alla loro capacità di promuovere o al contrario di ostacolare il compito istituzionale e le trasformazioni innovative.

L’osservazione istituzionale, nella sua forma partecipe e non-interferente, rappresenta un valido metodo di indagine, derivato dall’elaborazione di tecniche applicate con successo all’esplorazione delle relazioni terapeuta-paziente e madre-bambino oltre che del funzionamento dei piccoli gruppi.

Le sue radici teoriche si ritrovano essenzialmente in due filoni concettuali: quello dell’”osservazione partecipe” elaborato da Sullivan, fondatore dell’approccio interpersonale in psichiatria e in psicoanalisi, e quello dell’infant observation, introdotta da Esther Bick nel 1948 alla Tavistock Clinic.

Harry Stack Sullivan nel suo libro Il colloquio psichiatrico (1953) presenta il terapeuta come un “osservatore partecipe” impegnato in una situazione interattiva col paziente e sottolinea come il significato delle azioni umane non possa essere compreso solo attraverso operazioni intellettuali, ma soprattutto a partire dalle passate esperienze emozionali dell’osservatore. Per Sullivan il terapeuta contrae un coinvolgimento inevitabile in tutto quello che succede nel colloquio; e nella misura in cui non è consapevole o è ignaro della sua partecipazione, non si rende conto di cosa stia succedendo. In breve, egli sposta l’enfasi dall’osservazione del paziente basata sul transfert all’osservazione del paziente e dell’analista in interazione sulla base della matrice transfert-controtransfert.

Note sulla osservazione del lattante nell’addestramento psicoanalitico è il titolo del celebre saggio di Esther Bick del 1964, incluso come un capitolo del volume L’osservazione diretta del bambino, dove l’autrice descrive il metodo dell’Infant Observation come strumento di ricerca e di esplorazione della relazione tra la madre e il bambino, ma anche come metodo di training degli psicoterapeuti infantili e degli psicoanalisti. Bick sostiene che per la formazione alla psicoterapia dei bambini – ma anche degli adulti – ai terapeuti occorrono capacità e conoscenze specifiche che possono svilupparsi a partire dall’osservazione dei lattanti e dell’evoluzione della loro relazione con la madre (senza peraltro interferire con essa), in particolare la capacità di intuire i vissuti del loro paziente, di “percepire il neonato che era stato e che continuava a vivere in lui” e di comprenderne il comportamento non verbale. Come per Sullivan – e sotto l’influsso evidente dell’antropologo Bronislaw Malinowsky – anche secondo Bick l’osservatore deve essere “partecipe”, dunque non portatore di uno sguardo freddo, oggettivo e distaccato, ma in grado di provare un “impatto emotivo” da ciò che osserva.

Da queste precedenti ricerche muove l’approccio elaborato da Robert D. Hinshelwood e Wilhelm Skogstad nel loro libro Osservare le organizzazioni. Ansia, difesa e cultura nei servizi sanitari,

che descrive il metodo dell’osservazione istituzionale e le sue applicazioni. Questo metodo offre all’osservatore la possibilità di riconoscere le culture istituzionali inconsce e le forme in cui queste si manifestano nel comportamento dei singoli, dei gruppi e dell’organizzazione nel suo insieme. Ciò consente di studiare il funzionamento dei gruppi di lavoro e le risposte degli individui alle pressioni legate alla necessità di svolgere un compito o di affrontare un cambiamento, le ansie emergenti e le relative difese.

Il libro curato da Hinshelwood e Skogstad, presentando varie esperienze osservative svolte da diversi autori in alcune piccole unità operative all’interno di istituzioni più ampie appartenenti all’area dei servizi sanitari e sociali, mostra come le conoscenze ottenute con questo strumento possano contribuire a superare certe criticità organizzative.

Obiettivo dell’osservazione è dunque il riconoscimento e la comprensione dei processi latenti, inconsci e non-razionali che influenzano le relazioni interpersonali, intergruppali e intersistemiche all’interno di un’organizzazione, provocando disagio, perdita di efficienza e di creatività, resistenza al cambiamento e talvolta il fallimento nel perseguire gli scopi desiderati. Questa comprensione è essenziale per chiunque operi in un’organizzazione e intenda svolgere il proprio ruolo in modo efficiente ed efficace e con la dovuta attenzione per il “fattore umano”. L’osservazione istituzionale è inoltre un importante strumento per chi voglia operarvi come consulente, poiché permette di conoscere l’istituzione più “dall’interno”, di apprendere non solo teoricamente ma attraverso un’esperienza emozionale diretta, al fine di formulare ipotesi di lavoro sulla natura dei problemi individuati e di contribuire ad elaborare proposte di soluzione.

Studio dei testi:

Robert D. Hinshelwood, Wilhelm Skogstad (a cura di), Osservare le organizzazioni. Ansia, difesa e cultura nei servizi sanitari, Ananke, 2005

Mario Perini, L’organizzazione nascosta. Dinamiche inconsce e zone d’ombra nelle moderne organizzazioni, Franco Angeli, 2015

Esther Bick, Note sull’osservazione del lattante nell’addestramento psicoanalitico, in Susan

Isaacs et al., L’osservazione diretta del bambino, a cura di Vincenzo Bonaminio e Bianca Iaccarino, Bollati Boringhieri, 1984, pp. 70-89

Lettura consigliata:

Harry Stack Sullivan, Il colloquio psichiatrico, Fioriti, 2017, cap. 1, pp. 1-18

Scrivi Fondazione Hapax ETS – Codice fiscale 97868180015 nella tua dichiarazione dei redditi.

Mario Perini psichiatra, psicoanalista SPI, consulente d’organizzazione, socio fondatore e direttore scientifico Il Nodo Group

Elena Camerone Psichiatra e psicoterapeuta

Approfondire il ruolo, le forme, le dinamiche e le conseguenze dell’invidia nella vita organizzativa per imparare a riconoscerla, aumentare la consapevolezza della sua distruttività e sviluppare strategie e comportamenti che mirino ad arginarla e a ridurne gli effetti nocivi per le persone e per l’organizzazione.

Dell’invidia sono state date numerose definizioni, che condividono tra loro molti aspetti mentre si differenziano per il fatto di privilegiarne alcuni. Tra gli aspetti condivisi possiamo ritrovare la tendenza a caratterizzarla come un’emozione di insoddisfazione e di risentimento generata dal desiderio per le proprietà, le qualità o i successi di un’alta persona e della percezione dolorosa di inferiorità che scaturisce dal confronto con quella persona. Un aspetto rilevante dell’invidia riguarda i comportamenti che è in grado di mobilitare a livello individuale, gruppale e organizzativo, e gli effetti che ne derivano, talvolta costruttivi ma molto più frequentemente distruttivi; secondo molti studiosi di psicologia dell’organizzazione risulta chiaro come l’invidia nei luoghi di lavoro sia uno dei fenomeni distruttivi chiave, specialmente per la capacità di minare le figure di autorità e di compromettere il clima organizzativo, le relazioni di lavoro e i processi produttivi.

Le dinamiche distruttive dell’invidia sono state descritte in profondità da Melanie Klein nel suo saggio Invidia e gratitudine, dove questa emozione è considerata espressione primitiva dell’istinto di morte e viene descritta come un sentimento di rabbia che il bambino proverebbe verso il seno materno non solo quando questo è “cattivo” e frustrante, ma anche e soprattutto quando si presenta come “buono” e gratificante perché contiene qualcosa di prezioso che il bambino desidera ma che non possiede. L’invidia così porterebbe il bambino ad attaccare il seno proiettandovi le sue parti “cattive” per danneggiarlo e distruggerlo o depredarlo.

Riprendendo e tuttavia oltrepassando le ipotesi kleiniane, Wilfred Bion nel suo saggio Attenzione e interpretazione associa all’invidia la distruzione della “funzione alfa”, di quella funzione mentale che per mezzo dei suoi fattori trasforma le sensazioni grezze nei pensieri del sogno e della veglia, e l’attacco agli oggetti che stimolano la crescita e gli aspetti più evoluti della personalità. Per Bion l’invidia può determinare anche certe dinamiche di gruppo, come quando il gruppo cerca di distruggere il “mistico”, colui che al proprio interno si fa portatore della creatività e di idee nuove.

Nei luoghi di lavoro circolano molte emozioni, sulle quali però di solito non ci si sofferma più di tanto, soprattutto perché le culture aziendali le conoscono poco, non sanno come spiegarle e soprattutto come governarle. Tra queste emozioni la più negletta è certamente l’invidia. Ciò dipende

in larga misura del fatto che le persone tendono universalmente a negare di provarla, perché si tratta di un sentimento socialmente condannato e perché riconoscerla implica un’ammissione di inferiorità. Ma un contributo alla sua sottovalutazione deriva anche dalla tendenza del mondo aziendale a confonderla con l’emulazione, un atteggiamento certamente apparentato all’invidia ma capace di mobilizzare nelle persone una spinta a migliorarsi e a cercare di raggiungere i livelli dei top-performers.

Nel suo libro L’invidia al lavoro pubblicato nel 2007, Bénedicte Vidaillet osserva come questa emozione negata o misconosciuta sia «lì, in agguato nei team di lavoro, nascosta dietro l’ambivalenza che proviamo per un collega con cui lavoriamo fianco a fianco da anni, mascherata dalle reazioni dei dipendenti che gridano all’ingiustizia per non aver ricevuto una gratifica elevata come quella che è stata data ad altri». Nel considerarla all’origine di molte disfunzioni e di comportamenti aggressivi e distruttivi all’interno dell’organizzazione, Vidaillet mostra attraverso varie esemplificazioni come identificarne i sintomi nei gruppi di lavoro, come comprendere i meccanismi istituzionali che la generano e come mettere in atto delle strategie per contenerla e per evitare conseguenze devastanti.

Anche Manfred Kets de Vries nel capitolo 5 del suo saggio L’organizzazione irrazionale (2001) esplora le ricadute dei meccanismi invidiosi sulla vita organizzativa, e in particolare descrive le fonti istituzionali dell’invidia, i meccanismi di difesa e le modalità per gestirla, quelle distruttive (ad es. l’idealizzazione, il ritiro, la svalutazione, la vendetta, l’ostilità generazionale ecc.) così come quelle costruttive, la ricerca dell’eccellenza, la riparazione e la cooperazione di gruppo.

Studio dei testi:

Wilfred Bion, Attenzione e interpretazione, Armando, 1973

Melanie Klein, Invidia e gratitudine, Giunti, Milano 2012

Bénedicte Vidaillet, L’invidia al lavoro, Ananke, 2011

Manfred Kets de Vries, L’invidia e le sue vicissitudini in “L’Organizzazione irrazionale”, cap. 5, Raffaello Cortina, 2001

Scrivi Fondazione Hapax ETS – Codice fiscale 97868180015 nella tua dichiarazione dei redditi.

Marco Belpoliti Saggista, scrittore, docente universitario, direttore della rivista e casa editrice www.doppiozero.com

Nicole Janigro Psicologa psicoterapeuta, giornalista e scrittrice

Maddalena Mazzocut-Mis Professore ordinario di “Estetica” ed “Estetica della Musica e dello Spettacolo” presso l’Università degli Studi di Milano

Antonio Prete Critico letterario, poeta, scrittore, traduttore e accademico

Mauro Portello Docente di scuole superiori e collaboratore della rivista www.doppiozero.com

Anna Stefi Psicologa, docente di scuole superiori, vicedirettrice della rivista www.doppiozero.com e redattrice della collana Riga

Elena Camerone Psichiatra e psicoterapeuta

Il corso “Emozioni e sentimenti” è costituito da sei videolezioni, ciascuna delle quali è dedicata a un’emozione o sentimento: nostalgia, invidia, compassione, disgusto, felicità e resilienza.

Il corso ripercorre la genesi etimologica dei vocaboli associati alla sfera del sentire per indagare le radici profonde della loro origine semantica, seguendone l’evoluzione nel tempo e contestualizzando i fattori che hanno contribuito a risemantizzare quel termine e a importarlo all’interno di lessici specifici.

Tale percorso serve a spogliare le singole parole della veste generalista legata al linguaggio comune per restituirle al discente contestualizzate, problematizzate e arricchite di nuove possibilità: la storia del linguaggio è anche storia di concetti, che permette di esplorare nuove possibilità anche per le discipline scientifiche.

Tenute da studiosi dell’area umanistica, le lezioni si avvalgono di fonti letterarie, filosofiche e artistiche per esplorare le possibilità dell’immaginazione come strumento capace di scardinare la semplificazione e, talvolta, la banalizzazione che questi termini hanno subito.

L’obiettivo del corso è discoprire la portata semantica e storica delle parole associate ai sentimenti: il nodo chiave è il tema del sentire e, per questo motivo, l’innesto delle discipline umanistiche rappresenta sia un aggancio alla contemporaneità sia la ricerca di nuovi possibili strumenti di analisi.

Nelle parole di Marco Belpoliti: “Si diffonde in psicologia e psichiatria l’uso del testo letterario perché all’interno di esso, in modo spesso inconsapevole, sono presenti figure o atteggiamenti psicologici molto molto utili per la stessa psichiatria e psicologia”.